历史深处的回响,金陵文脉的召唤

南京城以其无言的厚重与璀璨的烟火,在同学们心中刻下了难以磨灭的印记。侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆里,那沉重的步履、低垂的头颅与手中颤动的白花,让“铭记历史,珍爱和平”八个字有了锥心刺骨的重量;江宁织造府内,指尖抚过云锦的温润丝滑,耳畔仿佛回响着古老织机“唧唧复唧唧”的劳作韵律,千年匠心在经纬交织间熠熠生辉;总统府的青砖黛瓦间,历史风云扑面而来,从两江总督的威严到民国政要的步履,时空在此折叠;夜幕下的夫子庙,桨声灯影里的秦淮河,氤氲着桂花糖芋苗的甜香与市井的喧嚣,六朝的繁华与人间烟火在此交融。

带着这份沉甸甸的收获与对历史文明更深的敬畏,北京大兴精华学校的高一学子们,怀揣求知的热忱,继续踏上“寻迹千年文脉,传承红色基因”的研学征程。紫金山的巍峨身影与南京博物院的深邃殿堂,正等待着我们开启一场关于信仰之光、智慧结晶与文化薪火相传的深度对话。

第一站:中山陵

上午九时,骄阳似火,热浪蒸腾。紫金山麓,苍松翠柏如卫士般肃立,投下片片浓荫。北京大兴精华学校的百名师生,身着整齐研学服装,神情庄重地肃立于中山陵博爱坊前,那巨大的石牌坊上,“博爱”二字在阳光下熠熠生辉,仿佛先生精神的光华穿越时空,普照大地。

“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦…” 同学们清越而坚定的声音划破山林的寂静。百人齐诵《礼运·大同篇》的声浪汇聚升腾,如松涛阵阵,如洪钟大吕,铿锵有力地穿透了酷热的空气,在紫金山谷间久久回荡、碰撞。那一刻,仿佛百年前孙中山先生振聋发聩的“振兴中华”呐喊,跨越时空长河,与今日少年的理想之声产生了强烈的共鸣。不少路过的游客也为之动容,驻足聆听。

诵读毕,无声的敬意在空气中流淌。同学们怀着无比崇敬的心情,开始攀登那象征着革命道路漫长艰辛的392级石阶。烈日当空,石阶反射着灼目的白光,气温持续攀升。汗水迅速浸透了同学们的衣衫,额头的汗珠顺着脸颊滑落。然而,队伍秩序井然,无人抱怨,无人掉队。高一(3)班的李同学,一边擦拭汗水,一边坚定地说:“你看这石阶,又高又陡。但想想孙先生当年,为了推翻帝制、建立共和,多少次在比这更艰难的道路上奔走呼号,甚至流亡海外。我们这点辛苦,又算得了什么呢?‘革命尚未成功,同志仍须努力’的遗训,对我们高中生来说,不是一句空话,是沉甸甸的责任,是鞭策我们不断前行的力量源泉啊!”他的话引起了周围同学的深深共鸣,大家相互鼓励,步伐更加沉稳。

这不仅是一次地理坐标的抵达,更是一次精神的朝圣与灵魂的洗礼。当终于抵达陵顶,站在祭堂前,仰望孙中山先生汉白玉坐像那深邃而坚毅的目光,俯瞰整个南京城在葱茏绿意中铺展,一种历史的宏大与个人的担当感油然而生。身临其境的拜谒与经典篇章的诵读,让书本上抽象的“天下为公”理念变得如此真实可感。同学们深刻体悟到革命先驱孙中山先生那博大的胸襟、百折不挠的奋斗精神以及对民族复兴的矢志追求。一颗颗“红色基因”的种子,在这庄严的时刻,悄然植入年轻的心田。

第二站:明孝陵

午后,告别中山陵的庄严肃穆,师生们移步至毗邻的世界文化遗产——明孝陵。这座明太祖朱元璋与马皇后的合葬陵寝,掩映在钟山南麓的密林之中,历经六百余年风雨,依然气势恢宏。

在老师的引导下,同学们手持精心设计的研学手册,开始了细致的探索之旅。神道,是进入陵区的第一道风景线。两侧依次排列着石人和石兽,它们形态各异,虽历经风雨侵蚀,表面已布满斑驳的苔痕和沧桑的裂纹,却依然保持着威严的姿态。导师讲解道:“这些石像生不仅是仪仗,更是皇权与等级的象征。例如骆驼石兽,体型巨大,细节雕刻却非常精细,连驼峰上的褶皱都清晰可见,代表了明代早期石雕艺术的巅峰水平。它们默默守护于此,见证了明朝的兴衰更迭。”同学们纷纷俯身观察,感受着历史的厚重。

穿过神道,巍峨的方城明楼赫然矗立眼前。巨大的条石基座,厚重的砖砌墙体,拱形的券门,无不彰显着皇陵的威严与坚固。老师重点讲解了明孝陵开创性的“前方后圆”陵寝格局:“不同于前朝陵墓的传统形制,明孝陵将方形的‘宝城宝顶’与前方长方形的祭祀建筑区完美结合,这种‘前方后圆’的布局,既体现了‘天圆地方’的宇宙观和堪舆思想,也影响了后世明清两代帝陵的规制,包括你们熟悉的北京明十三陵。”同学们立刻联想到曾在北京见过的故宫建筑群,纷纷展开讨论:“故宫也是严格的中轴对称,等级森严,但这里是陵墓,感觉更强调与自然的融合和‘天人合一’。”在导师的指导下,同学们对比不同区域石材的铺设方式,将书本上关于古代建筑礼制和哲学思想的知识点,在实地考察、观察、对比与分析中得到了立体而直观的理解。每一块斑驳的城砖,每一道古老的石阶,都成为解读古人营造智慧与精神世界的密码。

第三站:南京博物院

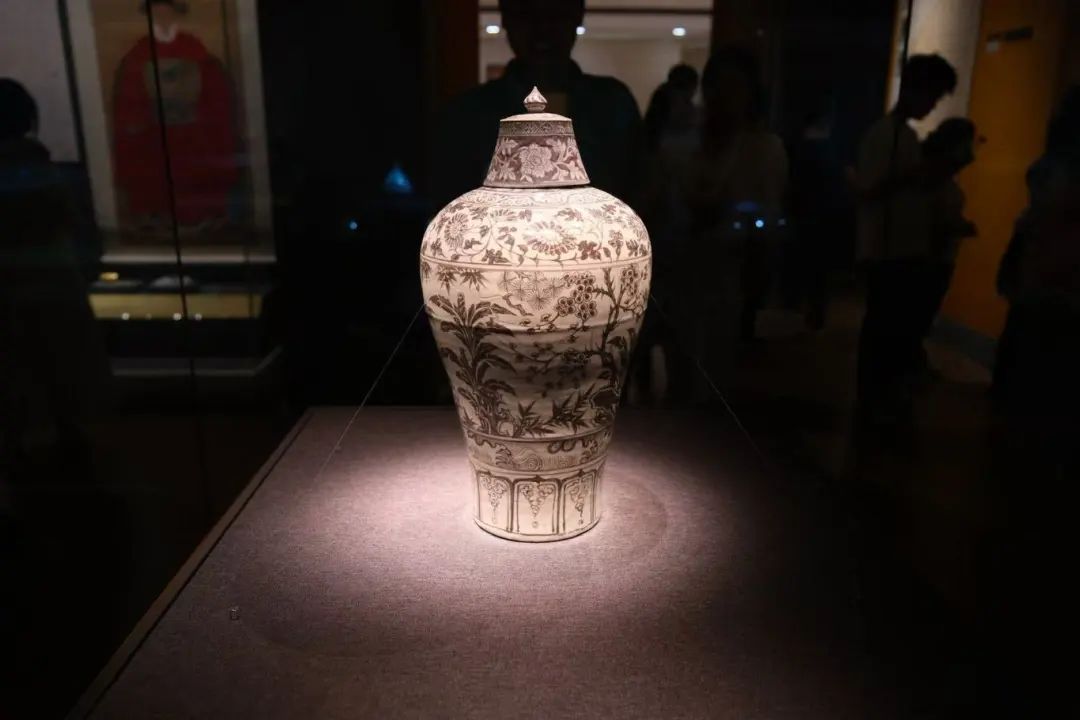

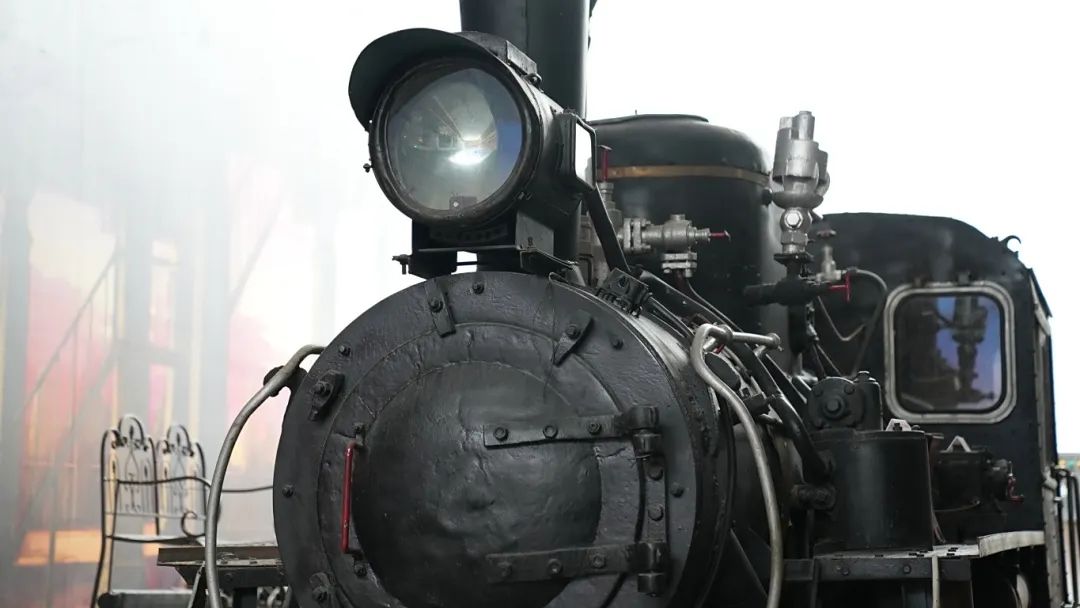

青花瓷的“青”从何而来? 中国人民大学 李肖教授 约6000年前,北方的文明因素开始向南传播。到了商周时期,这一进程更为显著,礼器和青铜器等北方先进文化载体大量进入南方地区。 进入春秋战国时期,南方族群在吸收北方文明的基础上,自身文明程度显著提升。楚国、吴国、越国等南方强国的兴起,不仅是军事扩张的体现,更是文化进步的标志。例如吴王夫差剑、越王勾践剑等精美兵器,代表了当时南方在青铜冶炼和兵器加工技术上的先进水平。 这一时期南方地区另一项重大贡献是原始青瓷的出现。陶器由普通黏土烧制,而瓷器则需要高岭土。商周时期人们虽已发现并使用高岭土,烧制出的器物,称为“原始青瓷”,因胎质细腻、不渗水而优于普通陶器,但由于窑炉技术限制,烧成温度无法达到瓷器所需的约1200℃以上,因此尚不能称为真正的瓷器。原始青瓷代表了瓷器雏形的诞生,是陶瓷发展史上的关键一步。 瓷器技术的真正突破发生在汉代。随着窑炉结构的改进和烧成技术的提高,工匠们终于能稳定地烧制出温度达标、质地坚硬致密的真正瓷器。同时,上釉技术也发展成熟。南京博物馆就藏有中国最早的一批成熟瓷器实物。 到了经济文化高度繁荣的唐代,瓷器生产迎来了一个重要转折点:外销瓷的出现和海上丝绸之路的兴起。大量精美的中国瓷器通过海路远销至西亚、北非等地,风靡世界,为当地人民带来了全新的物质与审美享受。为适应海外市场需求,专门用于出口的“外销瓷”发展出新的品种和风格。 到了元代,统治阶层的蒙古族审美与汉文化存在差异,且疆域横跨欧亚。蒙古族本身以及北方少数民族、西亚地区都更偏好蓝色调的器物。元朝庞大的帝国体系促进了东西方交流,将伊朗、西亚等地的优质钴料运抵中国南方瓷区。在这些因素的共同作用下,元代后期开始,以钴蓝为装饰主色的青花瓷大量涌现并成为主流。其造型,如模仿游牧民族皮囊壶的扁壶和纹饰也常常体现出浓厚的异域风情,主要是为了满足庞大的西亚市场贸易需求。 进入明代,海上丝绸之路得到进一步发展,瓷器外销规模持续扩大。此时,瓷器品种更加丰富,技艺更为精湛,例如釉里红等新品种的瓷盘,继续引领着世界陶瓷艺术的潮流。 下午三时,带着对古代营造智慧的惊叹,同学们步入了知识的圣殿、历史的宝库——南京博物院。恢弘的大殿式主建筑,散发着浓郁的文化气息。 步入“江苏古代文明”展厅,时光的长河仿佛在眼前缓缓流淌。神秘莫测的良渚文化玉琮,以其精美的神人兽面纹饰,诉说着五千年前长江下游文明的曙光;光彩夺目的汉代金缕玉衣,由数千片玉片以金丝编缀而成,其工艺之精绝令人叹为观止,也映射出古代对永生的执着追求;六朝时期的青瓷魂瓶,釉色青翠欲滴,造型生动,体现了那个动荡年代独特的精神寄托;气势磅礴的明代洪武釉里红岁寒三友纹梅瓶,红艳夺目,构图疏朗大气,尽显大明开国气象……一件件无声的国宝,跨越千年,以其独特的艺术语言,讲述着江苏这片土地上的文明演进历程。同学们围在展柜前,屏息凝神,仿佛能听到历史的回响。 如果说历史馆是厚重的沉淀,那么数字馆则让古老的历史“活”了起来。巨大的数字投影墙上,动态演绎着大运河千帆竞发的盛况;AR互动装置前,同学们“亲手”将虚拟的瓷器碎片拼接复原,体验考古的乐趣;沉浸式影院里,一部短片将吴越争霸的烽火硝烟浓缩在方寸之间,强烈的视觉冲击力和环绕音效,让同学们身临其境,发出阵阵惊叹。 然而,最令人沉醉的当属民国馆。这里不是简单的图片陈列,而是近乎1:1实景复原了一条民国风情街!老式邮局的绿色邮筒、木质柜台和泛黄的电报单;火车站里停靠的蒸汽机车头、站台上的老式旅行箱;典当行高高的柜台、药铺里林立的百眼柜;还有那叮当作响的有轨电车轨道、街角闪烁着霓虹灯的老字号招牌……空气中似乎还飘荡着旧报纸的油墨味和老唱片的悠扬旋律。 当在特展区亲眼见到那件通体琉璃、色彩依旧绚烂、构件巨大且雕刻着动物的拱门残件时,大家无不为其精妙绝伦的工艺和劫后余生的珍贵而震撼,瞬间与首日夜探中华门时所见的现代琉璃塔光影遥相呼应,历史的延续性触手可及。

第四站:精彩讲座

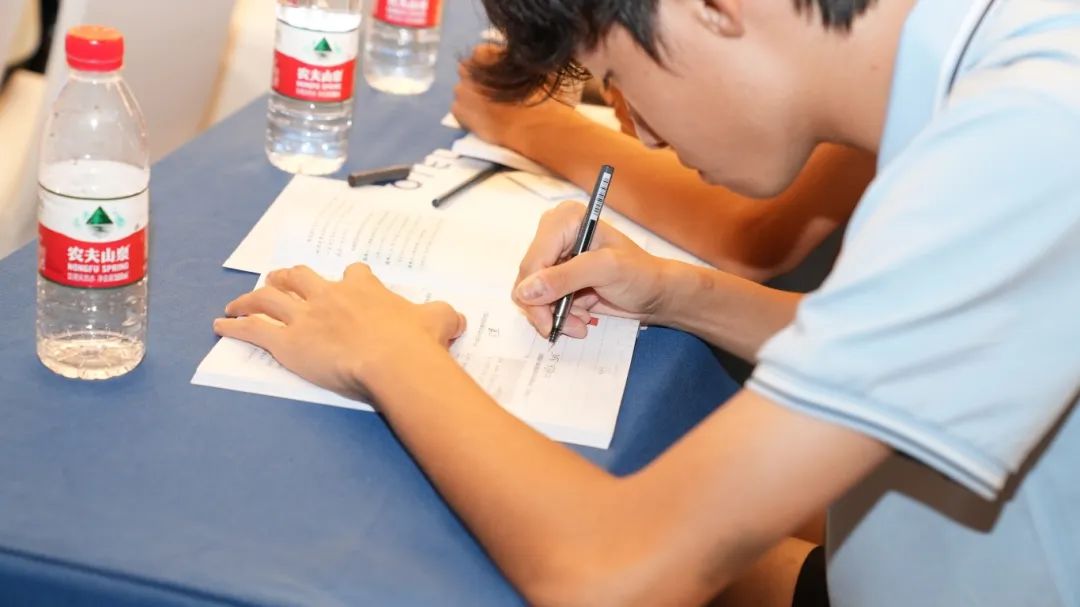

书院星火耀古今,文脉传承启新思 晚间八点,华灯初上。经过白天的实地奔波与感官盛宴,师生们齐聚一堂,迎来了思想的沉淀时刻。苏州科技大学历史学系资深教授周扬波先生,为同学们带来了一场题为《书院:千年文脉的传承与创新》的精彩讲座。 周教授学识渊博,语言生动。他没有直接进入深奥的理论,而是从大家耳熟能详的四大书院——岳麓书院(湖南长沙)、白鹿洞书院(江西庐山)、嵩阳书院(河南登封)、应天书院(河南商丘)讲起,配以精美的图片和地图,瞬间吸引了大家的兴趣。周教授娓娓道来,深入浅出地剖析了书院在中国教育史、学术史和文化传承中不可替代的核心地位。他着重阐释了书院“自由讲学、质疑问难、注重德行”的精神内核:自由讲学,打破了官学的僵化,允许不同学派争鸣;质疑问难,鼓励师生平等讨论,追求真知灼见;注重德行,则将知识传授与人格修养紧密结合,培养“修身、齐家、治国、平天下”的士人精神。 苏州科技大学 周扬波教授 “这种精神内核,即使在今天,依然闪烁着智慧的光芒,具有无比宝贵的价值。”周教授话锋一转,结合当代教育现状,探讨了书院精神在新时代创新转化的可能。“比如,我们倡导的研究性学习、批判性思维培养、导师制、通识教育理念,甚至大学里的书院制住宿学院,都能看到古代书院精神的影子。如何汲取其精华,克服应试教育的弊端,培养既有扎实学识又有健全人格、敢于质疑创新的新时代人才,是教育创新的重要课题。”他鼓励同学们思考:在信息爆炸、知识获取方式多元的今天,书院所代表的自主学习、深度思考、尊师重道、知行合一的精神,如何内化为个人成长的动力? 这场讲座,犹如一座桥梁,将白天在中山陵感受的宏大信仰、在明孝陵解码的营造智慧、在博物院对话的千年文明,升华至精神与制度文明的层面。它引导同学们深刻理解书院作为中华文脉重要载体和思想策源地的功能,促使大家深入思考传统文化精髓如何像源头活水般滋养现代教育,从而激发起内心强烈的文化传承使命感。同时,这场思想盛宴,也为即将探访的、以“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”闻名的无锡东林书院,奠定了坚实的认知与情感基础。同学们听得全神贯注,笔记声沙沙作响,眼神中充满了对明日行程的期待。 文脉深植心田,信仰照亮征程 精华学子有话说—— 夜色如轻纱般笼罩着这座底蕴深厚的六朝古都。北京大兴精华学校高一的学子们,带着思想的丰盈、精神的洗礼与身体的疲惫却满足,为第三天的研学之旅画上了一个圆满而厚重的句号。中山陵的石阶,铭刻着攀登的足迹与理想的重量;明孝陵的砖石,承载着观察的细致与智慧的启迪;博物院的橱窗,折射着文明的光华与历史的深邃;讲座的思辨,激荡着传承的使命与创新的火花。 金陵之行,不仅在少年心田播下了深厚文化的种子,更让中山先生“革命尚未成功,同志仍须努力”的谆谆遗训,化作一盏不灭的明灯,照亮了青春的征程。这绝不仅仅是知识的累积与视野的开拓,更是一次心灵的涤荡、精神的升华与人格的淬炼。 研学的脚步将继续延伸,向着无锡东林书院进发。那承载着“家国天下”情怀的朗朗书声,那见证过士人风骨的古老院落,又将为同学们带来怎样深刻的启迪与心灵的震撼?未知的精彩与历史的深邃,正等待着这群满怀热忱的少年去探索、去感悟、去书写属于他们的篇章。 北京大兴精华学校的学子们,正以青春的脚步坚定地丈量着祖国山河的壮丽与历史的深邃,用求知的热情和不懈的思考,奋力续写着新时代的华章!寻迹千年文脉,我们永不停歇;传承文明薪火,行动正在当下! 撰稿:赵涵韬 拍摄:各班教师,王子杰 编辑:贾越 审核:张星宇