千里之行,始于足下。昨日,研学之旅正式拉开帷幕!同学们满怀期待,从宿舍、学校有序出发,准时抵达高铁站集合。无一人迟到,无一人掉队,展现了高度的纪律性与团队精神。长达四小时的高铁路程,窗外风景飞逝,窗内笑语盈盈,同学们或翻阅研学手册,或讨论行程期待,一颗颗求知的心早已飞向六朝古都——南京!

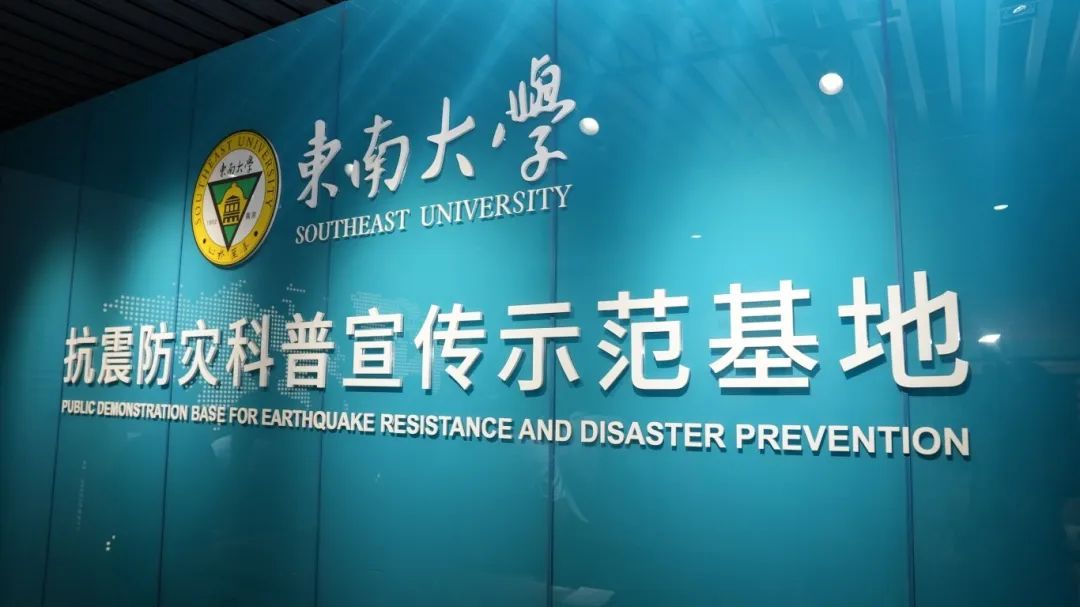

壹 名校探秘,点燃学术火花 抵达南京后,尽管烈日炎炎,却丝毫未减同学们的研学热情。简单休整后,大家兵分两路,分别前往东南大学和南京大学,开启沉浸式高校探索之旅! 1 南京大学/仰望星空,对话宇宙 在南大,同学们有幸聆听了中国科学院紫金山天文台专家、南京大学天文学家葛永良教授的专题讲座——《紫金山天文台:从摇篮到卓越》。葛老师以生动的语言,带大家回溯了中国现代天文学的摇篮——紫金山天文台的百年建设历程以及其卓越的成就。同学们仿佛穿越时空,触摸到中国天文事业的辉煌篇章,科学的种子在心中也悄然萌芽。 在南京大学的报告厅里,同学们还迎来了一位特别的“领路人”——南京大学马克思主义学院邓茹菲学姐,对话榜样力量,感悟南大精神,她以《学习是一场长期主义的修行》为题,用温柔而坚定的声音分享了自己的成长故事,向同学们分享了她的高中学习经验。 最后,在领队老师的带领下,同学们走进南京大学校史馆这座承载着中国高等教育百年风云的“记忆宫殿”,从三江师范学堂的创办,到抗战西迁时师生用骡马驮着仪器逃难的悲壮,再到今日“双一流”建设的辉煌,百年南大,也是一部浓缩的中国近代史。 2 东南大学/制造未来,探索前沿科技 另一队同学则走进东南大学,开启了一场科技与创新的盛宴。 在东南大学,同学们全方位感受了这所百年学府的科技魅力与学术底蕴。活动伊始,机械系辅导员为大家详细解读了东大的学科优势与招生政策,帮助同学们明晰未来发展方向;随后,一场关于新能源汽车的发展与前景的专题讲座精彩开讲,教授以深入浅出的方式剖析新能源汽车行业趋势,并寄语同学们“用知识驱动未来”;更令人期待的是,东南大学的学长以亲身经历分享了大学生活的精彩与挑战,从社团活动到科研竞赛,真实的故事让在场同学心生向往;最后,在智慧土木与抗震救灾科普基地,同学们亲眼看到建筑模型,体验抗震技术的精妙之处。

贰

寻迹工业文明,对话钱币文化

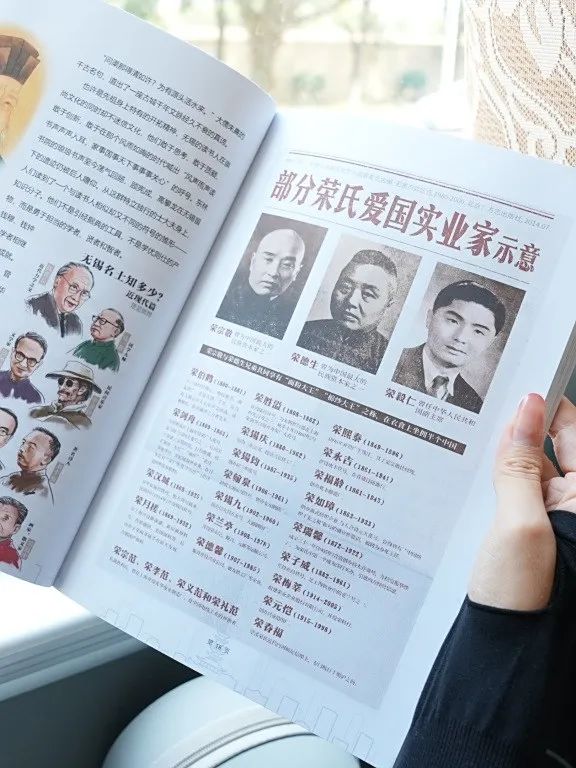

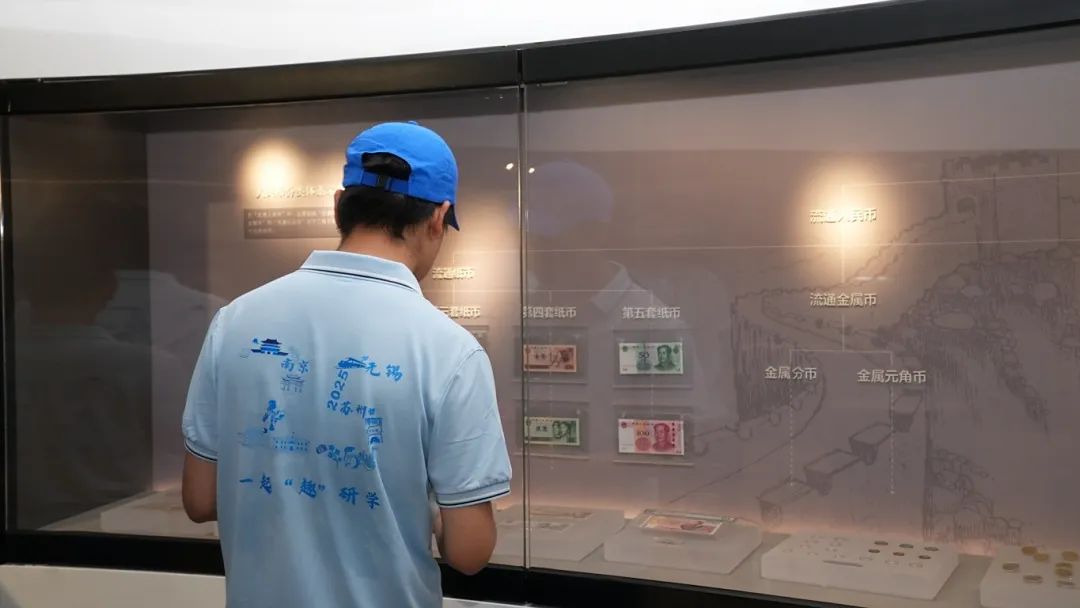

走进金陵兵工厂,触摸近代工业的钢铁脊梁。走进旧址,厚重的砖墙与锈迹斑斑的老机床瞬间将同学们拉回那个风雨激荡的年代。作为中国近代工业的“活化石”,这里见证了民族工业从蹒跚学步到自立自强的峥嵘历程。 在讲解员的带领下,同学们探秘百年厂房,观察民国时期车床的精密构造,感受老一辈工程师“实业救国”的赤子之心,原来课本里的“洋务运动”就在我们脚下! 我们还共同探访了永银钱币博物馆,了解中国钱币的历史和文化,在那里我们见到了铺满地面的硬币地板、电子显示屏上各种各样的钱币图案,还有同学自发购买了纸币盲盒,大家围在一起认识世界各地的纸币。 叁 夜探金陵古迹,触摸六百年脉搏 南京城墙:“摆谱儿”的三重瓮城 此次大兴精华学校高一年级研学活动,人民大学国学院李肖教授全程陪同导览,对于南京城墙,李肖教授为大家讲述了一些有趣的历史知识。 中国人民大学 李肖教授 城址,从考古学角度看,是标志人类进入文明世界的重要指标之一。它的存在,意味着该社会已具备复杂的社会结构和抵御外敌入侵的防御设施。 根据现有考古研究,最早的城址出现在地中海地区和小亚细亚一带。这些早期城墙采用“夹心”结构:两侧用土坯或石块砌筑,中间填充未经处理的土石。这种结构虽建造速度快,但坚固性不足,一旦两侧的砌体垮塌,中间松散的填充物便会导致整段墙体迅速溃败。 中国境内目前所知最早的城址,可追溯至陕西龙山文化时期的石某遗址(距今约4000年)。其筑墙技法虽与前述“夹心”结构类似,但得益于当地材料丰富,两侧使用石块砌筑,中间则进行夯土处理,显著提升了墙体的坚固程度。该遗址还出现了一个重要的防御建筑特征——“马面”。这种设施是指在城墙主体外侧,每隔不超过50米(为加强防御有时缩短至30米),增筑一个凸出的方形墩台,上面建设敌楼。其作用在于增强防御能力:当敌人进攻正面城墙时,敌楼上的守军可从侧面射击,形成交叉防御。 在古代攻城战中,进攻方往往优先选择攻击城门。这是因为城墙本身质地均匀、结构坚固,难以直接突破。有人或许会疑惑为什么不用火药炸开,那是因为南京城建于火药成为主要攻城动力之前,因此进攻城门被认为是效率更高的选择。为强化城门防御,发展出了多重“瓮城”结构,不过,南京城的三重瓮城结构,其设计意图更多是彰显作为国都的皇家威仪,实际防御效能的提升并非首要考量。 南京城还有许多“藏兵洞”。这种设施类似如上甘岭战役中的反斜面掩体,其洞口朝向己方,能有效规避敌方炮火的直射。可以说,每一种防御手段的发展都与武器装备的演进相辅相成,藏兵洞在当时是极具威力的作战工事。 然而,从历史进程来看,明朝最终在内外交攻中覆灭。李自成攻占北京时并未经历大规模攻城战,而清军入主中原的过程中也很少有城市攻坚战。即便有,清军也更倾向于使用火炮轰击城墙,炸开缺口。南京城墙堪称世界古典城墙体系的“终曲”——它是这类宏伟防御工事的典型,但也标志着其时代的终结。随着火药武器的普及与发展,古典城墙防御体系在世界范围内逐渐式微。 南京明城墙,是南京这座城市最深沉的历史印记和无言的守护者。晚饭后,研学营的孩子们齐聚于举世闻名的南京明城墙脚下,准备开启一场跨越时空的对话。我们所在的中华门(原名聚宝门),便是这座伟大城垣体系中规模最大、保存最完好的城堡式城门,堪称古代防御建筑的巅峰之作。 夜幕降临,华灯初上,一场震撼人心的《心印·中华门》大型沉浸式光雕艺术演出在古老的城墙上徐徐展开。绚烂的光影交织,动感的音效环绕,将中华门六百多年的风云变幻——从建造时的恢弘、战争时的悲壮到如今的安宁繁华——生动地投射在巨大的城墙立面上。孩子们屏息凝神,仿佛穿越时空,亲眼目睹了城砖烧制、将士守城、商贾往来的历史场景。这一刻,冰冷厚重的城墙“活”了起来,用它独有的光影语言,向孩子们娓娓道来那些尘封的往事,让他们深刻感受到历史的温度与脉搏。 光影盛宴的震撼余韵未消,孩子们便在老师的带领下,怀揣着激动与好奇,亲自踏上了这历经沧桑的古城墙。一级级古老的台阶,一块块铭刻着工匠名字的城砖,都在脚下诉说着岁月的故事。孩子们用双脚丈量历史,用小手触摸时光。行走在宽阔的城墙上,晚风拂面,金陵城的万家灯火在眼前铺展,古今交融的奇妙感受油然而生。这份亲身的体验,远比书本上的文字更加直观、深刻。 当大家行至城墙高处,跟随指引,孩子们向远方望去。只见夜色中,一座璀璨夺目的琉璃宝塔巍然屹立,流光溢彩——那便是大报恩寺遗址公园内的现代重建琉璃塔。老师告诉大家,这座塔的原型,正是明成祖朱棣为纪念其父母(朱元璋与马皇后)而下令建造的“大报恩寺琉璃塔”。它曾被誉为“中世纪世界七大奇迹”之一,是古代中国建筑艺术与琉璃工艺的巅峰之作。站在六百年前的城墙上,眺望这座象征着“知恩报恩”的现代地标,时空仿佛在此刻折叠,让孩子们对南京城深厚的历史积淀与延续有了更立体的认知。 肆 以星辰启程,用热忱续写经精彩 当南京的夜幕缓缓落下,研学之旅的首日画上了圆满的句点。这一天,我们跨越千里——从高铁飞驰到名校探访,用脚步丈量知识的广度;对话大师——在天文学家的星辰故事里,在学长学姐的成长分享中,感受智慧的深度;触摸历史——从兵工厂的钢铁记忆到钱币博物馆的方寸乾坤,体悟文明的厚度。同学们带着满满的收获进入梦乡,更精彩的旅程将在第二天等待开启! 供稿:丁于丽,马玉玉 摄影:牟宗辉,王子杰 编辑:贾越 审核:张星宇